学校に関する日本初の一覧(がっこうにかんするにほんはつのいちらん)は、日本の学校に関する日本初の事物の一覧である。

学校教育

学生

- 大学生 - 1877年に初めて大学として認められた東京大学の学生。

- 女子大学生 - 東北帝国大学(現・東北大学)に入学した、黒田チカ、牧田らく、丹下梅子の3名。(1913年8月21日(女子大生の日)。2013年8月には女子学生受け入れ百年を記念して同大で「入学百周年記念シンポジウム」が開かれた)

- 1920年の大学令施行までは、大学として認められたものは帝国大学のみであった。それ以前にも女子の高等教育機関は存在した。

- 女性留学生 - 岩倉使節団に同行し、アメリカの小学校、高校、音楽校などに入学した、津田梅子、山川捨松、永井繁子、上田悌子、吉益亮子の5名。(1871年)

教師

- 日本人の教授 - 外山正一(1877年)

- 東京大学発足時に、唯一人の日本人教授として英語・心理学・社会学・哲学などを教える。

- 日本人の生物学教授 - 矢田部良吉 植物学(1877年)

- 日本人の数学教授 - 菊池大麓(1877年)

- 日本人の物理学教授 - 山川健次郎(1881年)

- 日本人の工学教授 - 志田林三郎(1883年)

- 日本人の化学教授 - 松井直吉(1886年)

- 日本人の文学教授 - 外山正一(1877年)

- 日本人の法学教授 - 不明

- 日本人の医学教授 - 不明

- 体操教育 - 坪井玄道(1878年)

- 日本で初めての体育教師と言われている。

学位

- 日本人の学士 - 新島襄(理学士、アマースト大学)正規の大学を卒業した最初の日本人(1870年)

- 学士 - 東京大学卒業式、法・理・文学部および医学本科(18名)、製薬本科(19名)の卒業生に法学士・理学士・文学士・医学士・製薬士が授与される。(1879年7月10日)

- 工学士 - フランスの中央工業大学(エコール・サントラル)卒業式、古市公威が工学士を授与される。(1879年8月)

- 工部大学校卒業式、志田林三郎、高峰譲吉ら23名が工学士を授与される。(1879年11月)

- 農学士 - 札幌農学校卒業式(不明)。

- 写真学士 - 小西寫眞専門学校(後に東京写真専門学校、現東京工芸大学)で卒業時に授与されたという記録がある(1926年3月)

- 女性の学士(国外) - 山川捨松(ヴァッサー大学)日本人女性として初めてアメリカの大学を卒業(1882年)

- 女性の学士(国内) - 黒田チカ(理学士)、牧田らく(理学士)(1916年)

- 文学博士 - 加藤弘之、重野安繹、外山正一、小中村清矩、島田重禮(1888年5月7日)

- 法学博士 - 箕作麟祥、鳩山和夫、穂積陳重、菊池武夫、田尻稲次郎(1888年5月7日)

- 理学博士 - 矢田部良吉、伊藤圭介、菊池大麓、山川健次郎、長井長義(1888年5月7日)

- 工学博士 - 松本荘一郎、古市公威、原口要、長谷川芳之助、志田林三郎(1888年5月7日)

- 医学博士 - 池田謙斎、橋本綱常、高木兼寛、三宅秀、大澤謙二(1888年5月7日)

- 5月7日は博士の日とされる。

- 薬学博士 - 下山順一郎(1899年)

- 農学博士 - 不明

- 女性理学博士 - 保井コノ(やすい コノ)植物学者(1927年) 日本で初めて博士号をとった女性

- 数学で日本初の女性理学博士 - 桂田芳枝(1950年)

- 女性医学博士 - 西村康子(1931年)

- 女性農学博士 - 辻村みちよ(1932年)

- 女性法学博士(国外)- 松岡朝(1932年)日本女性として初めて、アメリカの大学の法学博士号を取得

- 女性薬学博士 - 鈴木ひでる(1937年)

- 女性文学博士 - 近藤いね子(1952年)

- 女性法学博士 - 立石芳枝(1962年)

- 女性工学博士 - 佐藤公子(1962年)

学校

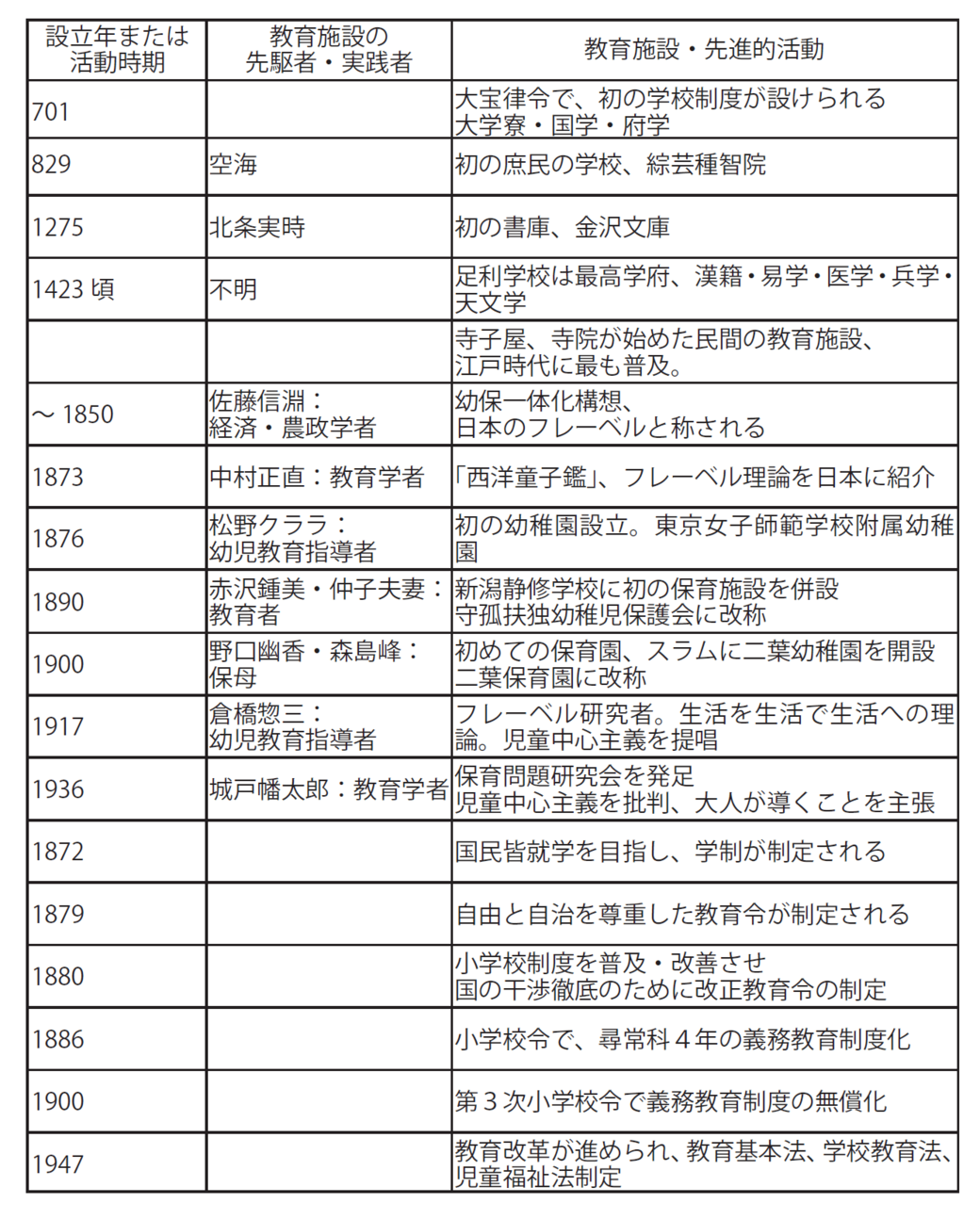

古代

- 官立学校 - 学識頭(671年)という役職や天智天皇が創設した庠序という学校についての文献が残されている。大学寮の起源か。

大宝律令以後(701年-)

大宝律令により日本で最初の成文化された教育制度が確立される。この骨格は唐の国子監制度から持ちこまれた。

- 本格的な教育機関 - 官立では大学寮(701年頃)、私立では綜藝種智院(829年1月23日)など

- また学府という意味では、南都六宗(奈良時代)や比叡山延暦寺(788年)なども教育機関の色合いを持っていた。

- 女子教育機関 - 典薬寮(896年)、雅楽寮(奈良時代)など

- 学校 - 足利学校(8-15世紀設立。諸説あり。)

- 名称に学校が入るものでは日本初。

- 庶民学校 - 綜藝種智院などが庶民に開かれた初期の教育機関であった。

- 学問所 - 鎌倉時代から学問の場所として用いられるようになった。

- 神学校、修練院 - セミナリヨ、ノビシャド(1580年)、コレジオ(1581年)

江戸時代

- 寺子屋 - 不明

- 藩校 - 岡山藩主池田光政によって開設された岡山学校(1669年)

- 郷学 - 不明

- 民間人による郷学 - 平野七名家の土橋友直らが設立した含翠堂(1717年)

- 私塾 - 不明

- 蘭学塾(洋学塾) - 不明

- 慶應義塾や大阪大学医学部など、洋学塾の流れを汲む大学や学部は少なくない。

- 漢学塾 - 不明

- 国学塾 - 不明

明治維新直後(1868年-)

明治政府は教育の近代化を図り、高等教育機関を大学、中等教育機関を中学、初等教育機関を小学とする方針を打ち出した。

- 明治政府直轄の高等教育機関 - 大学寮代(京都学習院)(1868年4月4日)

- この後、東京大学の母体となる昌平学校、医学校、開成学校が廃止された江戸幕府の学問所から復興され、近代的な大学設立の中心となっていく。

- 近代小学校 - 上京第二十七番組小学校(京都市、現・京都市立御池中学校)および下京第十四番組小学校(京都市、後に修徳小学校)(1869年開学)

- 学制以前の番組小学校のうちの一つ。

- 近代中学校・高等学校 - 京都府中学校(現・洛北高校)(1870年12月7日)

- 女子校 - A六番女学校(現・女子学院中学校・高等学校)(1870年)

- キリスト教の宣教師によるミッション系女学校。英学塾(現・フェリス女学院、1870年6月1日)は1871年までは共学。

- 官立女子校 - 官立女学校(後、東京女学校)(1872年)

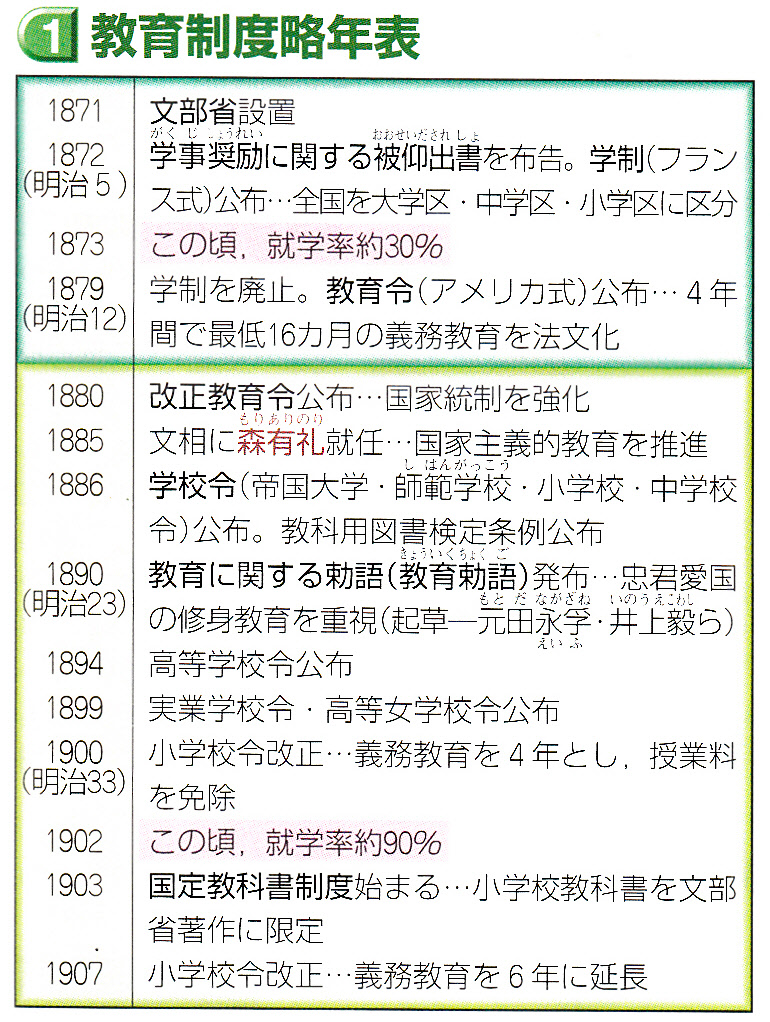

学制施行以後(1872年-)

就学前教育機関

- 幼児教育施設 - 京都の上京第二十七番組小学校に付設された幼穉遊嬉場(1875年12月)

- 幼稚園 - 東京女子師範学校附属幼稚園(現・お茶の水女子大学附属幼稚園)(1876年11月16日 開園)

初等教育機関

- 学制による小学校 - 東京師範学校附属小学校(現・筑波大学附属小学校)(1873年1月15日開校)

- 1872年9月5日に公布された学制に基づく初の国立小学校。この年で、公立私立あわせて12558校の小学校が設立された。

- 小学校令による尋常小学校と高等小学校 - 1886年

- 国民学校令による国民学校 - 1941年

中等教育機関

- 学制による中等教育機関 - 1872年

- 中学校令による旧制中学校 - 1886年

- 実業学校令による実業学校 - 1899年

- 高等女学校令による高等女学校 - 1899年

- 青年学校令による青年学校 - 1935年

高等教育機関

- 学制施行直後の最高学府 - 第一大学区医学校(旧・東校)、第一大学区第一番中学(旧・南校)、第四大学区第一番中学(旧・大阪開成所)、第六大学区第一番中学(旧・長崎広運館)(1872年8月)

- 学制施行直後の最高学府は医学校(高等教育機関)と中学(中等教育機関)であったが、1877年に東京開成学校(旧・第一大学区第一番中学)と東京医学校(旧・第一大学区医学校)は合併し東京大学となり、学制の下で初の大学へと移行した。

- 大学 - 東京大学(1877年)

- 学制の下に官立大学として誕生した、初めての(旧制)大学。

- 大学院 - 帝国大学令により東京大学は帝国大学となり、このとき(旧制)大学院を初めて設置(1886年)

- 師範学校 - 東京師範学校(現・筑波大学)(1872年)

- 女子師範学校 - 東京女子師範学校(現・お茶の水女子大学)(1875年)

- 師範学校令による尋常師範学校と高等師範学校 - 1886年

- 中学校令による高等中学校 - 第一高等中学校(東京)、第三高等中学校(大阪 → 京都)(1886年4月)

- この年、山口高等中学校が次いで開校。

- 高等学校令による旧制高等学校 - 第一高等学校(東京)、第二高等学校(仙台)、第三高等学校(京都)、第四高等学校(金沢)、第五高等学校(熊本)(1894年)

- この年、山口高等学校が次いで設立。

- 高等学校令による大学予科 - 第一高等学校大学予科(東京)、第二高等学校大学予科(仙台)、第四高等学校大学予科(金沢)、第五高等学校大学予科(熊本)(1894年)

- この年、山口高等学校大学予科が次いで設立。

- 近代的なアカデミー - 東京学士院(現・日本学士院)(1879年)

- 美術学校 - 工部美術学校(1876年)

- 画学校 - 京都府画学校(現・京都市立銅駝美術工芸高等学校・京都市立芸術大学)(1880年)

- 専門学校令による旧制専門学校 - 1903年

- 専門学校令による旧制女子専門学校 - 日本女子大学校(現・日本女子大学)(1904年)

- この年、女子英学塾(現・津田塾大学)と青山女学院英文専門科(1920年閉鎖)が次いで認可された。

- 専門学校令による私立大学 - 同志社大学(1912年)

- 新島襄による同志社大学設立の旨意(1888年)を受けて「同志社大学」を設置する。

- 大学令による公立大学 - 大阪医科大学(現・大阪大学医学部)(1919年)

- 帝国大学以外で初めて(旧制)大学として認可された、初の公立大学である。

- 大学令による私立大学 - 慶應義塾大学・早稲田大学(1920年2月2日)

- 私立大学で初めて(旧制)大学として認可される。この年、次いで公立2校と私立6校が大学として設立。

- 大学令による私立単科大学 - 東京慈恵会医科大学(1921年)

- 専門学校令による写真学校 - 小西寫眞専門学校(現東京工芸大学)(1923年)

- 大学令による官民大学 - 千葉工業大学(1942年)

学校教育法施行以後(1947年-)

就学前教育機関

- 幼稚園 - 1947年

初等教育機関

- 小学校 - 1947年

中等教育機関

- 中学校 - 1947年

- 高等学校 - 1947年

- 普通科が存在しない単位制の公立高等学校 - 埼玉県立芸術総合高等学校(1984年)

- 改正学校教育法による中高一貫中等学校 - 公立では1999年度の宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校、私立では2000年度の創世中等教育学校、国立では2000年度の東京大学教育学部附属中等教育学校、奈良女子大学文学部附属中等教育学校(現・奈良女子大学附属中等教育学校)。

高等教育機関

- 学制改革による新制大学 - 上智大学、國學院大学、日本女子大学、東京女子大学、津田塾大学、聖心女子大学、同志社大学、立命館大学、関西大学、関西学院大学、神戸女学院、神戸商科大学(1948年4月)

- 国立学校設置法による新制大学 - 1949年

- 短期大学 - 公立17校・私立132校(1950年)

- 学校教育法の大学設置基準に満たない学校への暫定処置として発足した。

- 高等専門学校法による高等専門学校 - 国立12校(1期校と呼称) 公立2校(東京都立工業高等専門学校、東京都立航空工業高等専門学校)、私立2校(金沢工業高等専門学校(現国際高等専門学校)、熊野高等専門学校(現・近畿大学工業高等専門学校)(1962年)

- 夜間大学院 - 東京電機大学工学研究科電気工学専攻(1958年)

- 社会人を対象とする夜間大学院 - 筑波大学大学院修士課程教育研究科、経営・政策科学研究科(経営システム科学専攻)(1989年)

- 大学院大学 - 国際大学(1982年)

- 博士課程のみの大学院大学 - 総合研究大学院大学(1988年)

- 専門大学院(専門職大学院の前身) - 一橋大学国際企業戦略研究科(1998年)

- 専門職大学院 - 以下の8大学10専攻(2003年)

- 2002年以前に専門大学院として開設 - 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 経営・金融専攻、京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻、九州大学大学院 医学系学府 医療経営・管理学専攻、青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 国際マネジメント専攻、神戸大学大学院 経営学研究科(MBAプログラム)、中央大学大学院 国際会計研究科(アカウンティングスクール)

- 2003年に初めて開設 - 芝浦工業大学大学院 工学マネジメント研究科 工学マネジメント専攻、早稲田大学大学院 公共経営研究科 公共経営学専攻、早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科 国際経営学専攻(早稲田大学ビジネススクール)、九州大学大学院 経済学府 産業マネジメント専攻

- IT専門職大学院 - 京都情報大学院大学(2004年)

- 国立大学法人法による独立行政法人 - 2003年

- 株式会社立大学 - LEC東京リーガルマインド大学、デジタルハリウッド大学院大学(現・デジタルハリウッド大学)(2004年)

- インターネットによる遠隔教育で単位を取得できる大学 - サイバー大学(2007年)

- 情報学部 - 文教大学情報学部(1980年)

- マンガ学科、マンガ学部、マンガ大学院 - 京都精華大学(それぞれ、2000年、2006年、2010年設置)

- 法学部を置いた女子大学 - 京都女子大学(2011年)

専修学校

- 総合教育機関 - 日本工学院専門学校 (1947年に前身の創美学園創立、1953年に日本テレビ技術学校設立、1955年に日本テレビ技術専門学院と改名、1956年に学校法人の認可を受け日本テレビ技術専門学校と改称、1964年に日本電子工学院と改称、1976年に専修学校制度の許可を受け現在の名前となる)

- コンピュータ教育機関 - 京都コンピュータ学院(1963年に前身のFORTRAN研究会が発足、1969年に現在の名前で専修学校となる)

- Twitterを本格導入した専門学校 - 神戸電子専門学校(2009年8月20日導入)

- 同校は神戸電子学園として1958年に発足、1965年に現在の名前で各種学校、1976年に専修学校となり、京都コンピュータ学院に匹敵する歴史を持つ。

各種学校

- 予備校 - 不明

- 自動車教習所 - 日本自動車学校(1917年)

- 民間パイロット養成学校 - 日本飛行学校(1916年)

その他の学校

- 政治家養成スクール - 「女性のための政治スクール」(東京都)1993年

- 深夜帯のDTM作曲音楽学校 - JBG音楽院(2009年)

その他

- 校歌 - 東京女子師範学校(現・お茶の水女子大学)の「みがかずば」 :昭憲皇太后が学校に下した和歌に宮内省が曲を付けたもので、1875年(明治8年)12月に作られた。

- 制服としてセーラー服を採用した学校 - 平安高等女学校(現・平安女学院) :1920年(大正9年)。

- 学生・生徒の集団旅行(修学旅行を含む) - 栃木県第一中学校(現・栃木県立宇都宮高等学校)、1882年(明治15年)。東京・上野で開かれた第二回内国勧業博覧会を生徒たちが教員に引率されて見学した集団旅行。

脚注

関連項目

- 日本初の一覧

- この一覧は未完成です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。