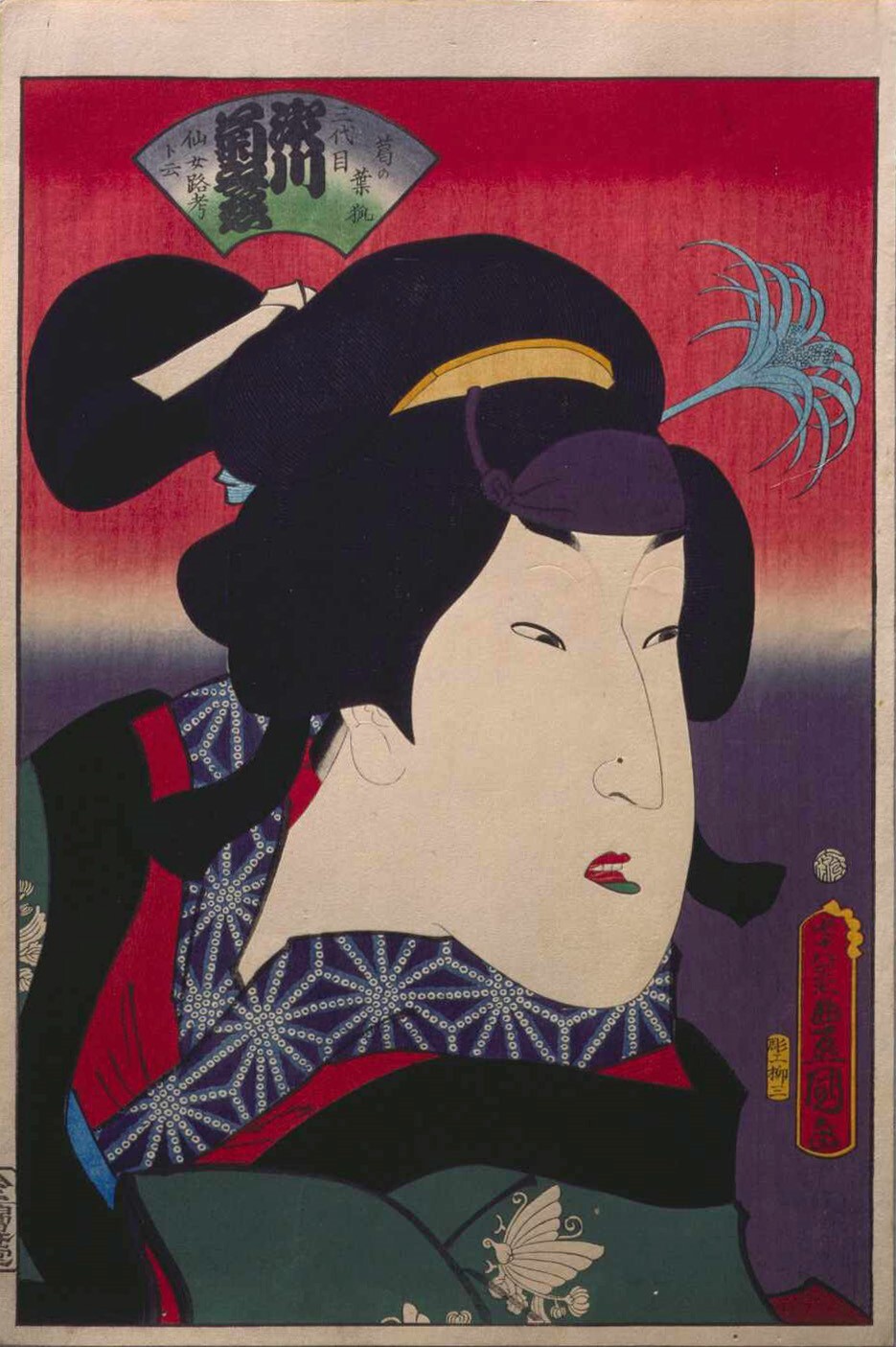

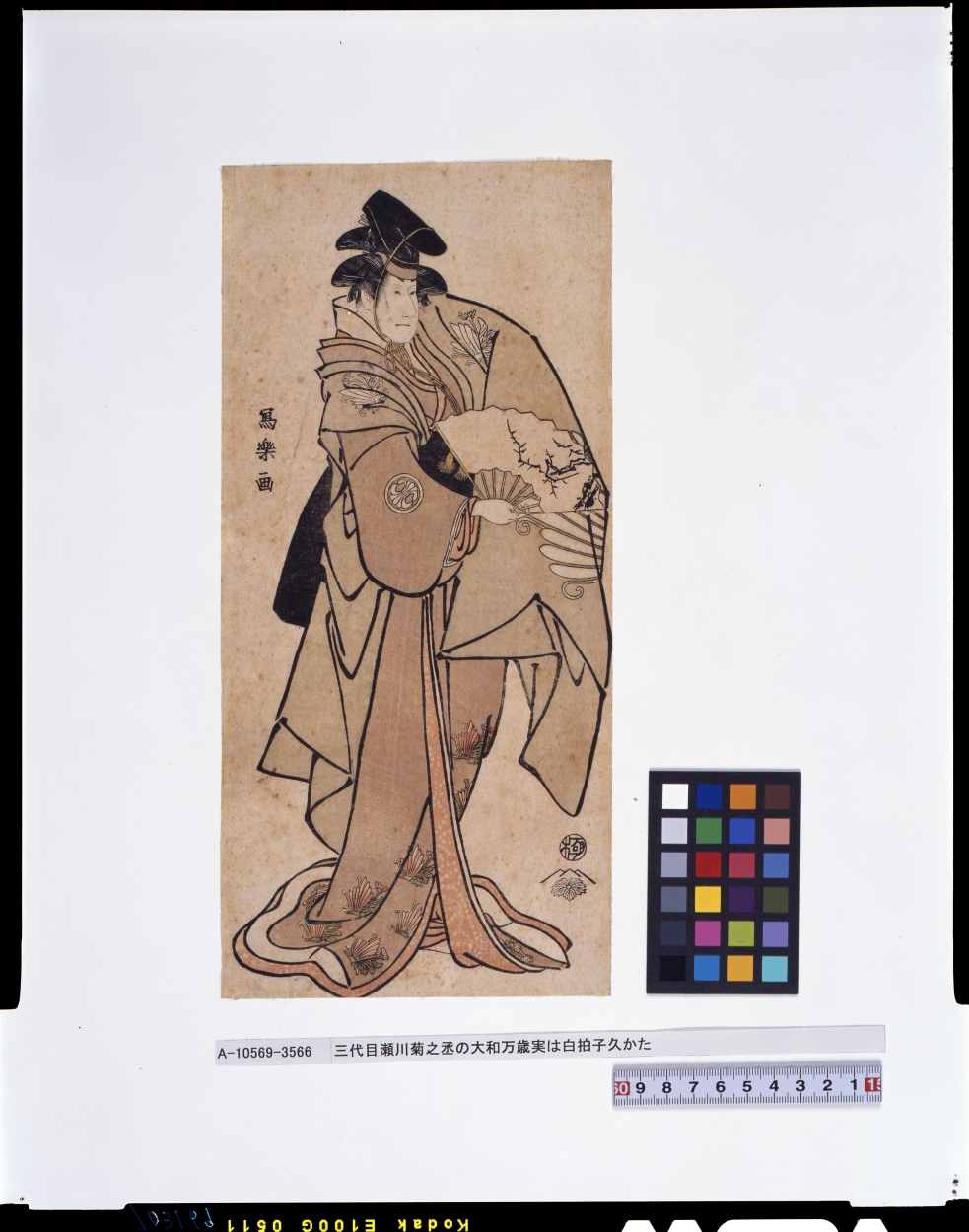

二代目 瀬川 菊之丞(せがわ きくのじょう、寛保元年(1741年) - 安永2年閏3月13日(1773年5月4日))とは、寛延から安政期に活躍した江戸の女形役者。屋号は濱村屋、俳名は路考。通称「王子路考」。

来歴

江戸郊外の武州・王子の富農・清水半六の子で幼名を徳次といった。5歳で初代瀬川菊之丞の養子となって瀬川権次郎を名乗る。寛延3年(1750年)9月に二代目瀬川吉次を名乗り、中村座で養父一周忌追善として石橋の所作を演じたのが初舞台。宝暦6年(1756年)11月の市村座顔見世で、初代菊之丞が演じた『百千鳥娘道成寺』(ももちどりむすめどうじょうじ)を披露し二代目瀬川菊之丞を襲名、翌宝暦7年には若女形の筆頭に置かれる。

容姿にすぐれ、地芸と所作、時代と世話を兼ねた。現在の歌舞伎・日本舞踊で人気演目のひとつになっている『鷺娘』は、二代目菊之丞が初演したものである(ただし当時の振付けは伝わっていない)。また当時の江戸の人気を一身に集め、路考髷、路考茶、路考櫛など、その名の付くものが庶民に流行するほどであった。男色家であった平賀源内との仲は有名であった。

参考文献

- 野島寿三郎編 『歌舞伎人名事典』(新訂増補) 日外アソシエーツ、2002年