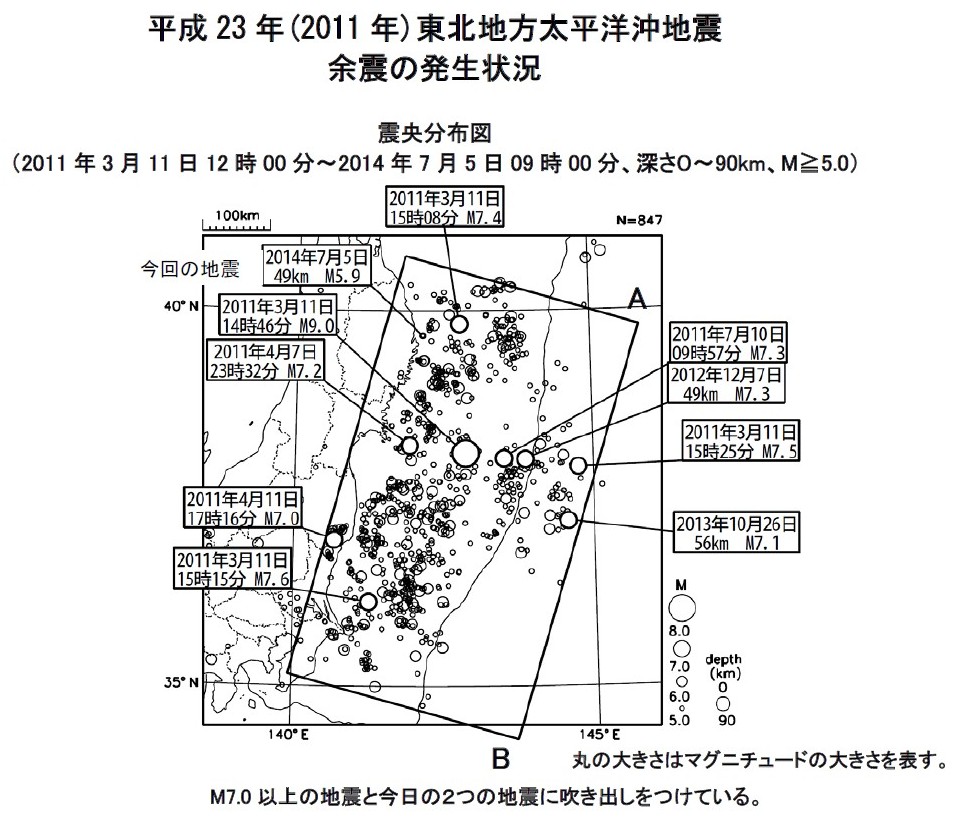

2011年の宮城県沖地震(みやぎけんおきじしん)は、2011年(平成23年)4月7日23時32分に発生したマグニチュード (M) 7.2の地震。1ヶ月ほど前に発生した東北地方太平洋沖地震の余震である。プレート境界ではなく、太平洋プレート内で発生した地震(スラブ内地震)である。

概要

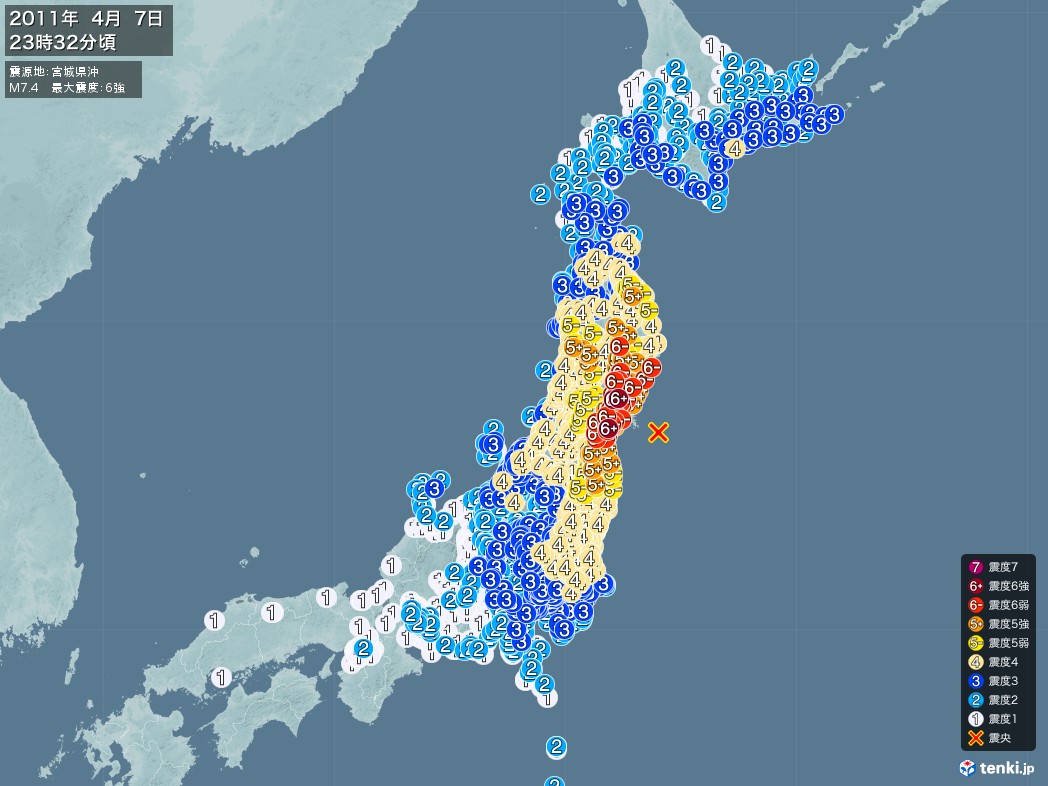

2011年4月7日23時32分43秒、宮城県沖の深さ66 kmを震源とするM7.2 (Mw7.1) の地震が発生し、宮城県仙台市(宮城野区)と栗原市で最大震度6強の揺れを観測したほか、北海道から中国地方にかけての広い範囲で震度4〜1の揺れを観測した。気象庁は、速報値では地震の規模をM7.4としていたが、後にM7.1に修正し、震源の深さも速報値の約40kmから66kmに訂正した。2011年12月以降の気象庁報道発表、及び気象庁一元処理震源リストではM7.2とされている。

気象庁は地震発生直後の23時34分に、宮城県に津波警報を、青森県太平洋沿岸、岩手県、福島県、茨城県に津波注意報を発表したが、津波は観測されず、翌8日0時55分に全て解除した。津波を予測したものの観測されなかった理由は、津波警報・注意報を発表した際に求めたマグニチュードが、最終的に求めたモーメントマグニチュードよりも少し大きかったためだと考えられる。

余震分布は南東傾斜であり、2日後の9日18時42分にM5.4(最大震度5弱)の最大余震が発生した。

メカニズム

この地震の発震機構は、西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型であった。この地震は、想定される宮城県沖地震と規模・範囲ともに酷似しているが、気象庁は「宮城県沖地震では深さ約40km地点を震源とするプレート境界型が想定されるのに対して、今回は震源が比較的深い太平洋プレートの内部で起きたスラブ内地震の可能性が高く、宮城県沖地震とは別物である。」とみている。また、東北大学地震噴火予知研究観測センターの海野徳仁教授も、金華山に設置されたGPSのデータから「地殻が隆起して西側にずれており、プレート境界型の地震とは逆の動きだった。宮城県沖地震の場合、東側の海底が隆起し海面が上昇することで20〜40cmの津波の発生が想定されるが、今回の地震では潮位の変化も見られなかった。2003年の宮城県沖地震と同じタイプの地震と考えられる。」との見解を述べている。

各地の震度

震度5弱以上の揺れを観測した地点は以下の通り。

このほか、北海道道北から広島県・島根県にかけて震度4〜1の揺れを観測した。

被害

この地震により、死者4人・負傷者296人の被害が生じたほか、宮城県と秋田県で火災が3件、仙台市を中心にガス漏れなどがおよそ100件発生した。住家の全壊は36棟以上、半壊は27棟以上にのぼった。東北新幹線や東北地方の在来線において架線柱が折れたり軌道が変位したりするなど、3月11日の本震後、回復に向かっていた宮城県内のライフラインや鉄道網が再びストップする事態に陥った。なお、激甚災害への指定に関しては、一般的に余震災害は本震による災害に含まれると解釈されるため、この地震単独での指定は行われていない。

脚注

外部リンク

- 2011年 宮城県沖で震度6強の地震 - NHK災害アーカイブス