姫野々城(ひめののじょう)は、高知県高岡郡津野町姫野々にあった日本の城。別名、半月城。津野氏代々の居城。津野町指定史跡。

概要

新荘川の中流左岸の平地の北側にある津野町立葉山小学校の裏にある標高189メートルの小山丘上に存在していた山城。発掘調査により主郭や東本城は少なくとも南北朝時代には機能し、室町~戦国時代を通じて竪堀や堀切が整備されていったと考えられている。

姫野々城の主郭部は詰ノ段と二ノ段で構成され、物見櫓、兵舎、倉庫などが設置されていた。主郭の東西にはそれぞれ東本城と西丸と呼ばれる出城があり、城の周囲には竪堀や堀切が多数造成された。

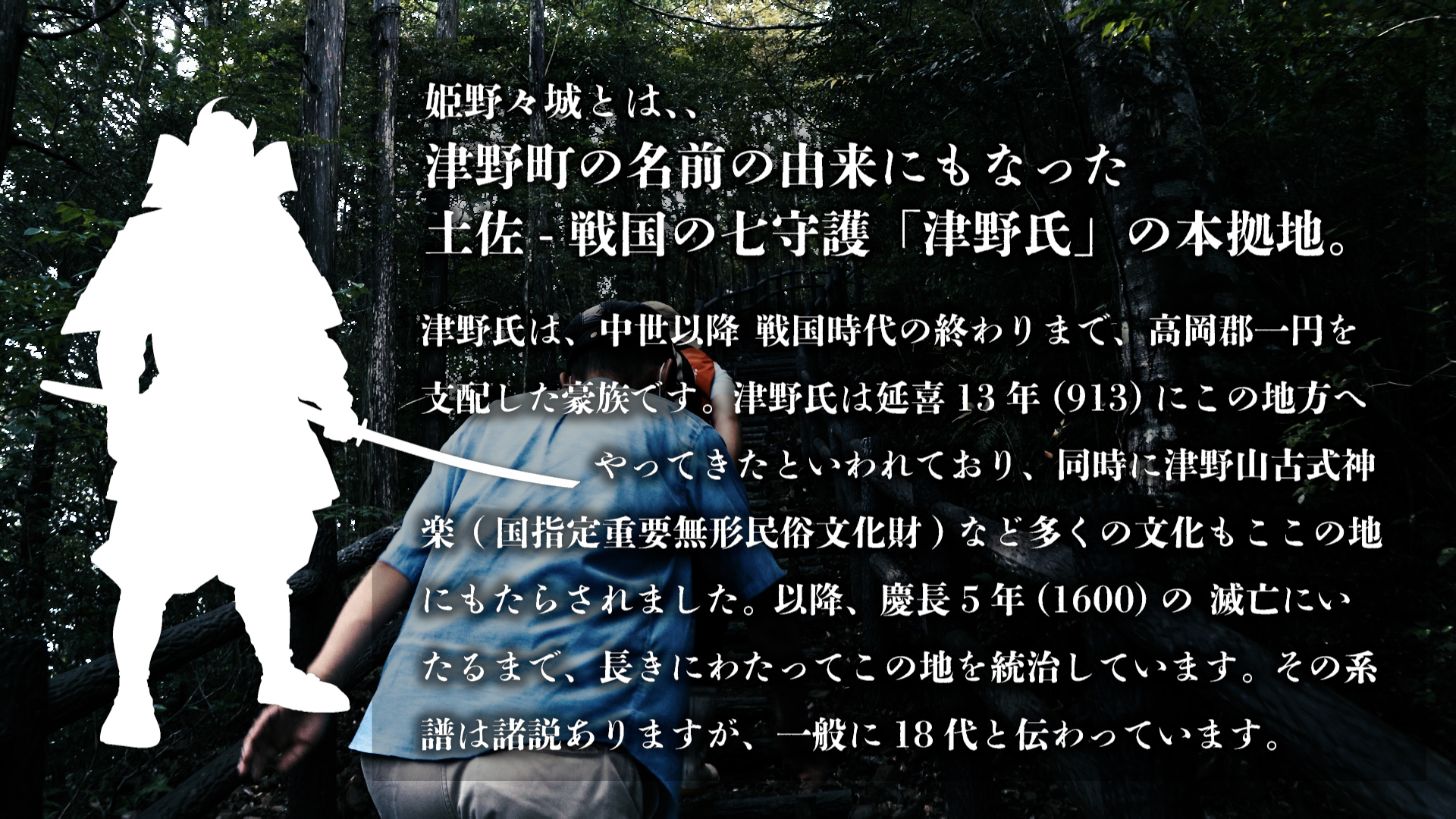

津野氏は藤原仲平の子である越前国(福井県)今立郡山ノ内の山内経高を祖として、延喜13年(913年)に土佐国に入国したことよりはじまる。これを理由に最初、津野氏は山内と称していた。津野氏は檮原町・津野山を本拠地とした。新荘川のほとりに津野荘を経営した。これは姫野々城の元である。

永正14年(1517年)、津野元実は一条氏の属城、戸波城を攻めて恵良沼で戦死し、津野氏の勢力は衰退。のちに一条氏の配下となる。

長宗我部氏の圧迫に耐えかねた津野勝興は、長宗我部元親の第三子、津野親忠を自分の養子とし、元親に降伏した。

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いに敗れると、親忠は切腹させられ津野氏は滅亡し、姫野々城も放棄された。

葉山村時代の1994年(平成6年)5月~7月に、公園化整備に伴う発掘調査が行われ、本曲輪部分において、輸入陶磁器など多量の遺物が出土した。

脚注

参考文献

- 角川日本地名大辞典 (オンライン版)

- 『日本城郭大系 第15巻 香川・徳島・高知』、新人物往来社、1979年12月15日

- 『四国の古城』 著者:山田竹系 発行:四国毎日出版社、1974年9月10日

- 葉山村教育委員会『葉山村埋蔵文化財発掘調査報告書2:姫野々城跡1』、1995年3月31日

関連項目

- 日本の城一覧