神島型敷設艇(かみしまがたふせつてい)は、日本海軍の敷設艇。同型艦2隻。うち1隻は復員輸送艦として戦後竣工した。

概要

1944年(昭和19年)秋になると敷設艦艇の喪失に本土周辺の機雷敷設が加わり、敷設艦艇を至急充当する必要があった。そこで戦時標準船を買収し敷設艦に改造(後の「箕面」)、敷設艇は十数隻が必要とされた。建造番号は1801番から1809番(9隻分)が割り当てられ、うち3隻を緊急に建造することになった。1隻は建造中止となり結局2隻が1945年(昭和20年)2月に起工された。1番艇神島は同年7月に竣工しまもなく終戦、2番艇粟島は戦後に復員輸送艦として竣工し、戦局に寄与することはできなかった。

艦型

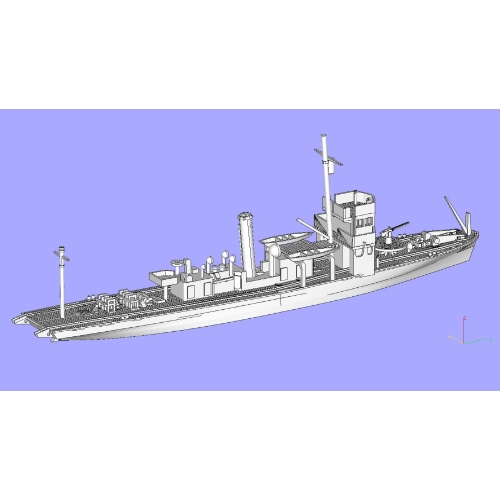

艦型は平島型敷設艇(測天型敷設艇)をタイプシップとし構造、艤装とも簡易化とされた。すなわち船体は線図に直線を多用し、キャンバー無し、シアーも艦首に直線的に付した以外は無かった。上構も出来るだけ簡易化され、煙突も六角形となっている。

主機はマン式ディーゼルの在庫品1隻分を当て(「粟島」に搭載)、残りは当時の丙型海防艦用に量産されていた艦本式ディーゼルを搭載した(「神島」他1隻)。このため艦本式ディーゼル搭載艦の速力は(平島型の20ノットから)16.5ノットに落ちている(「粟島」は19.5ノット)。

平島型が船団護衛のために航続力(計画は14ノットで2,000カイリ)を伸ばす必要が生じたため、本型では計画から航続力を14ノットで3,000カイリとした。

兵装は、従来の8cm高角砲に代わり仮称五式(ボーフォース)40mm単装機関砲が2基装備された。機銃は当時の平島型に増備された数を基準に搭載した。『終戦時の日本海軍艦艇』によると25mm連装機銃2基、同単装3挺の計画だったが、連装1基と単装4挺が追加されたという。電探は13号、22号各1基を装備。ソナーは九二式水中聴音機1基、三式二型探信儀1組を装備するなど、最新型を一通り装備した。

同型艦

- 神島(第1801号艦)

- 粟島(第1802号艦)

- 第1807号艦:予定艦名彦島、三菱神戸造船所で建造予定、特攻兵器製造優先のため建造取り止め。

脚注

注釈

出典

参考文献

- (社)日本造船学会 編『昭和造船史(第1巻)』 明治百年史叢書 第207巻(第3版)、原書房、1981年(原著1977年10月)。ISBN 4-562-00302-2。

- COMPILED BY SHIZUO FUKUI (1947-04-25). JAPANESE NAVAL VESSELS AT THE END OF WAR. ADMINISTRATIVE DIVISION, SECOND DEMOBILIZATION BUREAU (福井静夫/纏め『終戦時の日本海軍艦艇』第二復員局、1947年04月25日)

- 牧野茂、福井静夫 編『海軍造船技術概要』今日の話題社、1987年5月。ISBN 4-87565-205-4。

- 雑誌「丸」編集部 編『写真 日本の軍艦 第14巻 小艦艇II』光人社、1990年9月。ISBN 4-7698-0464-4。