金武宮(きんぐう)は、沖縄県国頭郡金武町にある神社。琉球八社の一つで、明治の近代社格制度では無格社。

祭神

- 熊野権現

- 伊弉冉尊

- 速玉男命

- 事解男命

由緒

その創始は詳らかでないが、『沖縄の神社』によれば社殿は創建以来設けられていなかった。

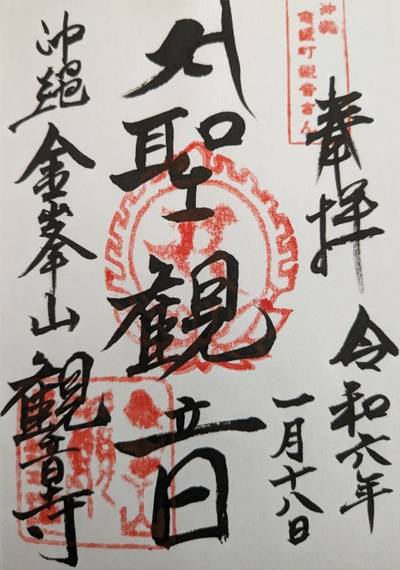

『琉球国由来記 巻11 密門諸寺縁起』の〔金峰山観音寺〕の段にある「金峰山補陀落院観音寺縁起」には観音寺の開基について記してあるが、それによれば補陀落山を求めて渡来した日秀上人が、尚清王の御代の嘉靖年間に琉球王国内を行脚し、この地にあった洞窟を霊跡として宮を建て、自身が彫った三尊を権現正体として崇め奉ったとしている。

『琉球宗教史の研究』では鍾乳洞が当社の御本体となっているところから推測すれば、観音寺を建立した日秀上人が当社を創立したと見るべきであろうと述べているが、そうであるなら『琉球国由来記』の記述から当社創建の時期は尚清王が在位した1527年から1555年の間ということになる。

当社は「官社の制」により琉球八社の一つとされた。『琉球宗教史の研究』によれば、琉球八社へは神職の役俸並びに営繕費が王府から支給されていたが、当社は神職を置かず観音寺の住職が経営していたため王府からの経済的援助は受けていなかった。

明治に入り、琉球処分によって琉球王国が廃され沖縄県が置かれると、明治政府は琉球在来の宗教を弾圧し或いは変革することによって、日本の国家理念の下につくられた日本宗教に移行せしめ、その宗教を通して、琉球人を日本国家および日本精神の下に統合するという政策方針をとった。このため沖縄県行政府では、社殿を持たない特殊な形態の当社も村社に列することを立案したが、従来より氏子組織を持たないため経済的に村社列格が出来ず、また社殿その他の設備においても不備な点が多々あって村社列格が事実上不可能であることから、とりあえず無格社として独立の神社と認められることになった。なお以後については、追々維持拡張整備して村社に引き直す根基を充実するよう努めることとされた。

昭和14年(1939年)沖縄県振興事業の一部として琉球八社の復興計画が取り上げられた。この時の記録によれば、当社は縦1尺5寸(約45cm)、横2尺(約60cm)、棟高2尺5寸(約76cm)の素焼きの陶製であったが、現在はテンプレート画像の祠となっている。

脚注

参考文献

- 伊波 普猷、東恩納 寛惇、横山 重 編『琉球史料叢書 第1』井上書房〈琉球史料叢書〉、1962年。 ‐ 『琉球国由来記』巻1から巻11を所収。

- 鳥越憲三郎『琉球宗教史の研究』角川書店、1965年。doi:10.11501/2980004。 NCID BN07252674。NDLJP:2980004。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2980004。

- 加治順人『沖縄の神社』92号、ひるぎ社〈おきなわ文庫〉、2000年。 NCID BA49757948。

- 加治順人「沖縄の神社、その歴史と独自性」『非文字資料研究』第16号、神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター、2018年9月、37-68頁、ISSN 2432-5481、NAID 120006734134。

関連リンク

- 髙橋康夫「補陀落渡海僧日秀上人と琉球 : 史書が創った日秀伝説」『沖縄文化研究= 沖縄文化研究』第37号、法政大学沖縄文化研究所、2011年3月、1-40頁、doi:10.15002/00007282、ISSN 1349-4015、NAID 120003142298。

関連項目

- 琉球神道